Sujet technique : PAC à compression

UNE SOLUTION DECARBONNEE PERMETTANT D’ASSURER

LE BESOIN DE CHALEUR BASSE TEMPERATURE DES INDUSTRIELS

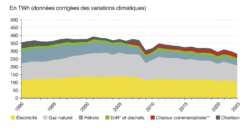

En 2023, l’industrie française consommait 283 TWh d’énergie. Parmi les postes de consommation, on retrouvait 46% de chaleur industrielle produite à partir d’énergie carbonée (gaz naturel, pétrole, charbon…), soit 131 TWh.

Mais que peut-on faire pour mieux produire cette énergie ?

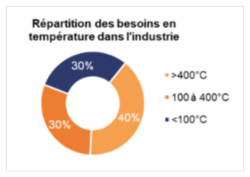

Aujourd’hui, on sait que parmi les besoins en chaleur industrielle, 30% sont consommés à basse température (moins de 100°C). Cette chaleur pourrait être produite d’une manière plus vertueuse en décarbonant les systèmes de production d’énergie industriels.

Parmi les solutions de décarbonation potentielles, on retrouve l’électrification, le solaire, la biomasse, ou encore la géothermie. Ces solutions ont toutes des avantages spécifiques à des situations données et il est important de bien étudier son projet en fonction de son site et ses contraintes afin de pouvoir trouver l’installation de décarbonation la plus pertinente dans chaque situation.

Dans le cadre d’un besoin de chaleur industrielle inférieur à 100°C, on constate, pour l’électrification, qu’il y a une meilleure performance avec l’installation de PACs qu’en passant à une chaudière électrique par exemple.

Aussi, il existe plusieurs technologies de pompes à chaleur, qui conviennent à des situations spécifiques :

- PAC à compression : idéales pour alimenter un consommateur de chaleur à basse température (entre 60 et 90°C),

- PAC à absorption : utilisant peu d’électricité mais nécessitant 2 sources de chaleur en entrée à basse et haute température,

- PAC à adsorption : rendement plus complexe adapté à des contextes très spécifiques.

Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons sur une solution de décarbonation convenant au mieux aux besoins de chaleur industrielle basse température : les PAC à compression.

En effet, ces machines peuvent atteindre un COP (Coefficient de Performance Energétique) supérieur à 3 ou 4, soit 3 à 4 kWh de chaleur pour 1kWh d’électricité consommée. Elles sont très efficaces pour valoriser une source de chaleur à basse température en alimentant un consommateur entre 60 et 90°C, comme le chauffage de procédés industriels, le préchauffage d’eau, ou encore l’alimentation de réseaux de chaleur.

Mais qu’est-ce que c’est et comment cela fonctionne-t-il ?

FONCTIONNEMENT D’UNE PAC

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

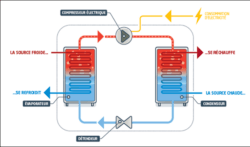

Les pompes à chaleur à compression permettent de transférer une puissance thermique depuis une source de chaleur à une certaine température (source), vers un consommateur de chaleur à plus haute température (puit).

Cette technologie nécessite une puissance mécanique pour réaliser la compression du fluide de transfert interne à la pompe à chaleur. Cette puissance mécanique est fournie par un moteur électrique.

La solution fonctionne avec 2 échangeurs :

- « L’évaporateur » : la source de chaleur transfère la puissance thermique au fluide de travail

- « Le condenseur » : La chaleur est transférée au puit à partir du fluide de travail.

LES DIFFERENTS TYPES DE PACS

On différencie les PACs par le type de fluide utilisé au niveau de la source et du puit, il en existe 3 sortes de technologies :

- PAC Air/ Air : puits et source sont l’air ambiant

- PAC Air/Eau : la source est de l’air, le puits est de l’eau

- PAC Eau/Eau : puits et source sont de l’eau

Mais qu’est-ce qui les différencie à l’utilisation ?

PAC A COMPRESSION – EAU/EAU

Cette technologie utilise une source de chaleur stable (eau de nappe, réseau d’eaux usées, chaleur fatale industrielle) à des températures entre 35 et 65 °C pour produire de l’eu à une température plus élevée (70-85°C).

Ces PAC sont utilisées dans l’industrie, les réseaux de chaleur, ou encore le chauffage de bâtiments (radiateurs basse température, chauffage au sol…).

Avantage : Très bon COP (coefficient de performance): 3 à 5, et performances stables même en hiver.

Limite : Nécessite une source d’eau adaptée et stable

PAC A COMPRESSION AIR/EAU

Les PACs air/eau captent les calories de l’air extérieur pour chauffer l’eau d’un circuit à des températures allant jusqu’à 65 °C pour les modèles standard basse température.

On retrouve cette technologie pour le tertiaire, le logement collectif, ou les petits sites industriels.

Avantage : Installation simple, bon rendement dans les climats tempérés.

Limite : Le COP diminue lorsque la température extérieure est basse.

PAC A COMPRESSION AIR/AIR

Ici, la PAC capte les calories de l’air extérieur pour chauffer directement l’air soufflé à l’intérieur. Il n’y a donc pas de circuit d’eau dans cette technologie. En général, la température de soufflage est entre 30 et 50 °C, ce qui suffit pour le chauffage de bâtiment.

Cette solution est installée pour du chauffage de surfaces (bureaux, commerces, logements, petites surfaces sans réseau de chauffage central…)

Avantage : Installation très simple puisque sans réseau hydraulique, coût réduit et bon rendement en climat tempéré.

Limite : Le COP chute par grand froid, et ce système ne permet pas de produire d’eau chaude ou d’alimenter des radiateurs hydrauliques.

FOCUS SUR LE FONCTIONNEMENT DES PACS EAU/EAU

Comme mis en avant précédemment, dans le cadre d’opérations de décarbonation des productions de chaleur basse température, ce sont les PACs eau/eau qui sont principalement installées car elles offrent de meilleures performances pour les applications industrielles. Cependant, elles nécessitent une source d’eau disponible et stable.

Les PAC Air/Air restent limitées au chauffage d’ambiance, les PACs Air/Eau, quant à elles, conviennent mieux à des installations plus simples à plus haute température.

Découvrons maintenant le fonctionnement de ces PACs eau/eau.

FLUIDE DE TRAVAIL

Le fluide de travail est sélectionné en fonction de la température visée au niveau du puits.

On distingue 2 grands groupes de fluides de travail :

- Les fluides synthétiques, qui sont composés majoritairement de fluides réfrigérants qui permettent d’atteindre des températures de l’ordre de 85°C au niveau du puits.

Malgré une baisse sensible des GWP (Global Warming Potential) des réfrigérants avec la nouvelle génération HFO (Hydrofluoroléfine), les potentiels de réchauffement climatique des réfrigérants présents dans les PAC restent élevé. - Les fluides naturels dont les principaux sont les suivants :

- L’ammoniac (NH3) qui permet d’atteindre des températures de l’ordre de 95°C au niveau du puits. Des contraintes d’installation sont apre,dre en compte : inflammabilité, ICPE.

- Les hydrocarbures comme le pentane et le cyclobutane qui permettent d’atteindre des températures supérieures à 100°C au niveau du puits. Les contraintes d’installation a prendre en compte sont : inflammabilité, ICPE.

- Le CO2 et le propane sont plus rarement utilisés.

CONTRAINTES

Il existe des contraintes réglementaires pour l’installation de PACs dûes à l’utilisation des fluides de travail, notamment sur :

Le F-Gas :

Il existe encore sur le marché des PAC basse température permettant de monter à 60°C côté condenseur et utilisant des réfrigérants type HFC (Hydrofluorocarbures) ou des mélanges HFO/HFC. Ces fluides sont réglementés par la F-Gas et leur interdiction d’utilisation est donc programmée.

Ces machines fonctionnent à des températures très basse de condenseur.

Le HFO :

Dans le cas de PAC HFO, il conviendra de vérifier si le fluide est cité ou non dans l’Annexe 1 du règlement européen 517/2014. Si c’est le cas, l’installation est soumise à la rubrique ICPE 1185 et l’installation devra répondre aux exigences de l’’arrêté du 4 Août 2014.

Les fluides comme le 1234ze et le 1233zd ne sont cités que dans l’annexe 2 du règlement européen 517/2014 et les PAC associées ne sont donc pas soumises à cette rubrique ICPE.

L’installation d’une PAC HFO nécessite toutefois les équipements suivants :

- Une ventilation mécanique

- Une détection de fuite de fluide frigorigène

Le NH3 (R717) :

Dans le cas d’une PAC au NH3, l’installation sera soumise à la rubrique ICPE 4735 et devra répondre aux exigences de l’’arrêté du 19 Novembre 2009.

L’application de cet arrêté implique en particulier :

- Un contrôle périodique par un organisme agréé

- Les murs de la salle des machines sont situés au moins à 50m de la limite de propriété si la quantité de fluide par PAC est supérieure à 50kg (sinon 10m)

- La salle des machines est conçue pour respecter les prescriptions du chapitre 5 de la norme NF 378-3 (accès réservé aux personnes formées, parois et ouvertures coupe-feu 1h, ventilation vers l’extérieur, plancher de la salle des machines pour récupérer les fuites de NH3, détection de fuite ou privation d’oxygène avec 2 niveaux d’alarme)

Les Hydrocarbures :

L’installation de PAC sera soumise à la rubrique ICPE 2915 et l’installation devra répondre aux exigences de l’’arrêté du 12 Mai 2020 ou du 5 Décembre 2016 en fonction de la quantité de fluides dans l’installation.

NOTION DE LIFT

On appelle « Lift » la différence de température entre la source et le puits, plus précisément entre la moyenne de température de la source dans l’évaporateur et la moyenne de température du puits dans le condenseur.

Généralement on considère un lift maximum de 70°C lorsque l’on utilise un seul étage de PAC.

TYPES DE COMPRESSEURS

Le compresseur est l’équipement principal des pompes à chaleur.

On distingue les types de compresseur suivants :

- Compresseur à vis,

- Compresseur à piston,

- Compresseur centrifuge.

PERFORMANCES

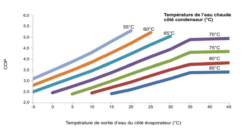

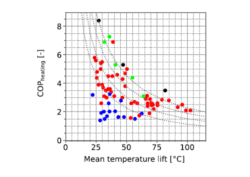

Pour les pompes à chaleur, comme indiqué précédemment, la notion de COP est utilisée pour mesurer les performances. Elle correspond à la puissance électrique nécessaire pour produire la puissance thermique au niveau du puit, soit : COP = P thermique côté puits / P électrique.

Logiquement, plus le lift est grand, moins le COP est élevé. Le COP est également fonction du fluide et du type de compresseur.

Exemples de COP :

STOCKAGE

Il peut être nécessaire d’installer un ballon tampon avant l’évaporateur ou le condenseur pour stabiliser les températures et le fonctionnement de la PAC. Ce système est très souvent indispensable en industrie dans des objectifs de maximisation de la performance et de fiabilisation de l’installation.

AIDES ASSOCIEES A L’INSTALLATION

CEE STANDARD

Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle fiche CEE standardisée est applicable sur la mise en place de PACs dans l’industrie :

Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle fiche CEE standardisée est applicable sur la mise en place de PACs dans l’industrie :

Elle vise à encourager la valorisation de chaleur fatale générée par les processus industriels, encore trop peu exploitée, en la transformant en énergie thermique réutilisable grâce à l’installation de PACs à compression. Ces PACs devront fonctionner avec une température de source froide au-delà de 25°C et la chaleur récupérée devra être perdue sans valorisation préalable.

Cette fiche est limitée à :

- Une puissance thermique « chaud » de 2 MW,

- Aux projets où la récupération et la valorisation sont réalisées sur le même site industriel,

- A des machines avec des COP supérieurs à des valeurs définies en fonction du lift.

Pour l’industriel, il est nécessaire de réaliser une étude préalable permettant de quantifier l’énergie thermique valorisée.

Cette fiche n’est pas cumulable avec d’autres fiches CEE standardisées, comme IND-UT-103 (PAC pour eau chaude de process) ou IND-UT-117/118 (autres formes de récupération de chaleur).

FONDS CHALEUR

Le Fonds Chaleur de l’ADEME est un autre levier financier, complémentaire aux CEE, qui soutient les projets de production de chaleur renouvelable ou de récupération.

Le Fonds Chaleur de l’ADEME est un autre levier financier, complémentaire aux CEE, qui soutient les projets de production de chaleur renouvelable ou de récupération.

Il concerne les solutions telles que la biomasse, le solaire thermique, ou encore les PACs industrielles, spécifiquement lorsqu’elles récupèrent de la chaleur fatale.

Les critères d’éligibilité à ce dispositif, pour l’installation de PACs industrielles, sont :

- Limitation aux projets où la récupération et la valorisation sont réalisées sur le même site industriel,

- Valorisation a minima de 1 GWh /an,

- Limitations aux machines avec des COP supérieurs à des valeurs définies en fonction du lift.

Pour atteindre ces COP minimaux il est nécessaire de passer sur des PAC NH3 ou hydrocarbures.

Il est nécessaire de réaliser une étude préalable permettant de quantifier l’énergie thermique valorisée.

Pour les projets valorisant moins de 6GWh/an, il est possible de cumuler Fiche CEE et Fonds chaleur.

QUELQUES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

CORETEC, à travers son expertise des utilités industrielles et de la production et récupération d’énergie, en tant qu’intégrateur de solutions clé en main ou en partenariat, joue un rôle dans le développement de projets mettant en œuvre des PAC ou machines thermiques.

Nous proposons différentes prestations spécialisées et adaptées aux besoins des entreprises cherchant à optimiser leurs flux d’énergie.

En lien avec les projets de récupération de chaleur comprenant l’installation de PACs, voici quelques retours d’expérience en fonction des typologies de projets :

BOUCLE DE REFROIDISSEMENT AVEC BESOIN DE CHAUFFAGE A PROXIMITE

Un cas intéressant dans le cadre de ce genre de projet est l’adéquation horaire chez un industriel entre un besoin de refroidissement et un besoin de chauffage. Le prérequis est que ces besoins doivent avoir une temporalité proche.

On peut citer par exemple une étude de faisabilité réalisée pour un industriel spécialisé dans l’exploitation de matériaux, avec :

- Un besoin de refroidissement de compresseurs d’air avec une boucle 25/35°C

- Un besoin de chauffage (process et locaux) avec une boucle 65/80°C

Pour en savoir + sur cette étude : Cliquez ici !

Et retrouvez d’autres études avec le même principe de fonctionnement :

- Étude récupération de chaleur et montage dossier de subvention – Coretec : Coretec

- Récupération de chaleur fatale avec stockage thermique et PAC – Coretec : Coretec

COUPLAGE ENTRE 2 SITES PROCHES

Un autre cas est le couplage chez 2 industriels proches entre un besoin de refroidissement chez l’un et un besoin de chauffage chez l’autre. Là aussi, le prérequis est que ces besoins doivent avoir une temporalité proche.

On peut citer par exemple une opération étudiée par Coretec avec :

- Un besoin de refroidissement pour un data center avec une boucle 25/35°C

- Un besoin de chauffage chez un industriel à proximité avec une boucle 65/85°C

La difficulté dans ce type de projets est l’interaction entre 2 industriels et 2 sites différents impliquant par exemple des contraintes liées à la disponibilité, la temporalité entre source et puit, la facturation et la prise en charge de l’investissement.

Dans le cas de ce projet pris pour exemple, cela implique la participation d’une tierce entreprise.

GEOTHERMIE

Dans les projets géothermie, on observe parfois des architectures particulières avec la même boucle côté évaporateur et côté condenseur. L’intérêt alors est de refroidir le fluide en retour du réseau consommateur via l’évaporateur pour qu’il attaque à une température plus basse d’échangeur géothermique.

En sortie de l’échangeur géothermique, le fluide déjà réchauffé passe alors au niveau condenseur pour augmenter sa température de départ du consommateur.